電子ファインダーシステムを構築!

ZWO ASI 715 MCを購入し、出番のなくなったASI 462 MCの活路を考えて電子ファインダーを作ってみました(11月25日)。

思い立ったきっかけは、惑星のクローズアップ撮影時の導入の難儀さを解消するために、ASIAIRのプレートソルブかステラショットの導入補正を活かせないかと思案を巡らせていたことにあります。惑星の場合、焦点距離4,000ミリで撮影していますが、写野が極端に狭いこと、写野に恒星が写らないことから、ASIAIRやステラショットでの導入には無理があります。

そこで、SVBONYのファインダースコープSV 165(120mm・F4)にZWOのASI 462 MCを取り付けてみることにしました。するとセンサーサイズ1/2.8インチでファインダーの焦点距離が120mmですから、フルサイズ換算で900mm程度の望遠鏡となり実用範囲です。

|

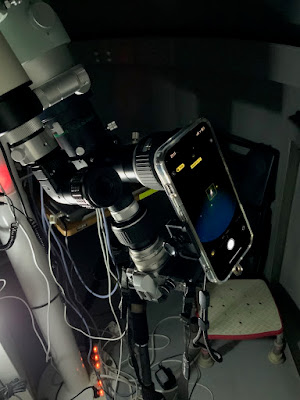

| ベガに照準中の望遠鏡 メインスコープ Celestron SCT 5(1250mm & レデューサー×0.63)・Tele Vue Powermate 5.0×・ASI 715 MC サブスコープ(ファインダー) SVBONY SV 165(120mm・F4)・ASI 462 MC |

赤道儀はスカイウォッチャー AZ-GTi マウント(赤道儀仕様)です。最大搭載可能重量が5kg程度と、あまり頑丈ではないので、ファインダーはウェイトシャフトへ搭載することにしました。まず、シュミットショップオリジナルのシャフトキューブにアルカスイスクランプとスリックの微動雲台 SMH-250を介してファインダースコープを搭載。そのままだと左右の重量バランスが取れないので、反対側にテレスコ工作工房さんのペットボトルアダプターを装着。こうすることで、バランスウェイトはビクセンの最も小さい1.0kgのものでも十分間に合います。

メインスコープには、ビクセンのフリップミラーの直進方向にASI 715 MC、直角方向に暗視野照明付きレチクルアイピースを取り付け、眼視による赤道儀のアライメントや天体の微調導入にも対応できるようにしました。

ASI 462 MCを取り付けた電子ファインダーは、iPad経由のステラショット3でコントロールします。まず、iPadでベガを導入し、眼視により正確にワンスターアライメント。その様子をステラショットのライブビューで見ると当然光軸ズレがあるので、ファインダーの微動雲台を操作して調整し光軸を合わせます。

iPadでワンスターアライメントし、ステラショットのライブビューでベガを追い込む

ついでに、スラショットの極軸補正を使ってみました。これまで、極軸望遠鏡は言うに及ばず、ポールマスターでもASIAIRのポーラー・アライメントでも、北極星周辺の星野での極軸調整だったので、ステラショットの〝スーパー・ポーラー・アライメント〟のような、北極星野を用いない極軸調整は初めての経験です。

|

| ステラショット3の極軸補正の画面(自動計測中) |

|

| 星図でアルタイルを導入し、ライブビューで極軸調整へ |

|

| 赤道儀の上下水平微動で視野の中央にアルタイルを追い込む |

|

| シャープキャップに接続したASI 715 MCで土星のライブビュー |

コメント

コメントを投稿